电脑里存了很多“断章”,都是偶尔拾起Word,半兴致半强迫的产物。上次写的一半的是关于自己Touch里种种纷乱复杂的歌和曲目的来源问题,有时候去探究一些平常生活中略去的细节也能掇拾起一些记忆的碎片。

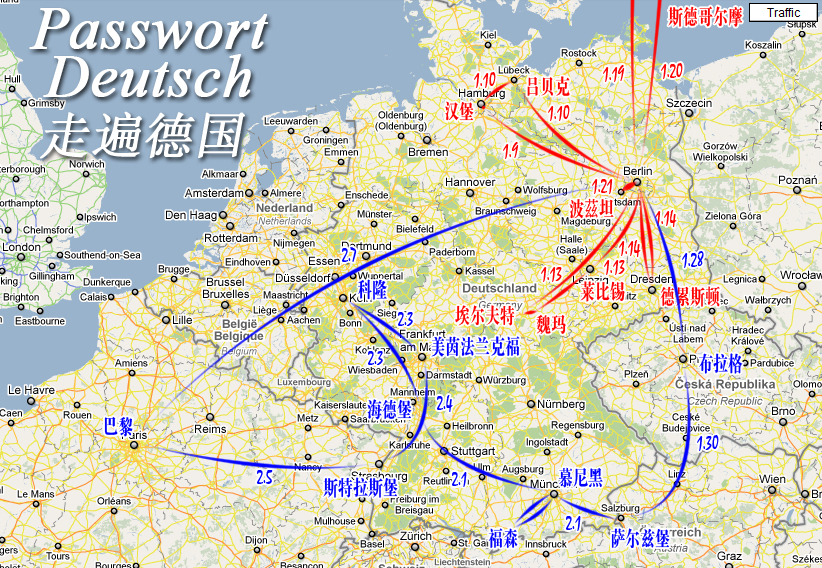

再次感叹对于乘坐长时间公共交通的好感,抱着大书包——装有电脑和一切不离身之物的大包,坐,或者更应该是蜷缩在座位上。周围都是陌生人,可以昏睡一觉,可以看窗外跑过的田地,房屋,道路,树木和天上的云。可以想起当时一个人在欧洲的纯粹。俗语身在福中不知福的道理很可以显现,当初不到10天的旅游最后经过大脑层层过滤最后都可以成为合上眼睑,砸吧砸吧嘴的味道了。

上个周末的开心——个人觉得开心比快乐要更纯粹,这应该来自于字面上的感觉——左右再一想,还是很开心,这种感觉应该很是要珍惜。周围生活环境的不能算是小的改变撇去了些也带来了些,大体也是开心的。

有时候仍存困扰的会是不定的未来吧,前方道路很多,而自己能够走的真的只有这一条麽,不提有否后悔,至少也许有无助无奈吧。

附上闲暇:ナウシカ、テンテン、桜。其中的第二个日语里的“天天”,不过发音变成了ten ten。

武大的樱花或许没机会看了吧,交大樱花倒是马上就准备开了。